资讯 / 电影资讯 / 《树影迷宫》全员演技过关,唯有一人是败笔,长得老气演技还差!

1. 《树影迷宫》一经上线,便在观众群体与专业评论圈层激起强烈反响。

2. 作为“迷雾剧场”推出的最新悬疑作品,该剧在播出短短数日内便强势登顶爱奇艺热度飙升榜首位,然而其口碑却未能同步攀升,开分创下该系列剧集历史最低纪录。

3. 这部由廖凡、尹昉领衔主演的刑侦题材剧集,意在通过“生活化叙事”重塑国产悬疑的表达路径,但此举也引发了受众间截然不同的评价走向。

4. 主题突破:“性观念群像”映射社会变迁中的深层议题

5. 国产剧能否坦然面对“两性关系”这一敏感话题?诸多爱情剧、伦理剧尚且避重就轻,未曾深入,《树影迷宫》却以一部悬疑剧的姿态,直面人性深处最隐秘的角落。

6. 剧情伊始,冉曦(廖凡 饰)便直言不讳地向妻子刘北萍(刘琳 饰)提出重温亲密时刻的愿望。当他遭遇拒绝后,画面外仿佛传来全网观众忍俊不禁的笑声回响。

7. 此刻无人预料,“性”将成为贯穿全剧的核心线索,更未意识到主创团队正借幽默桥段悄然铺设沉重主题的伏笔。

8. 《树影迷宫》彻底跳脱了国产悬疑惯常依赖的“东北背景、下岗潮、底层挣扎”三重模板,转而以“性别意识与性心理”为切入点,剖解个体在时代洪流中的精神困境。

9. 几乎每一位登场人物,都被创作者用明示或隐喻的方式揭示出他们对性的态度与反应,由此拼凑出一幅关于“上世纪90年代内地民众性观念剧烈震荡”的社会图景。

10. 尽管真凶身份尚未揭晓,但观众已能感知到犯罪行为背后潜藏的动因——长期性压抑所催生的心理扭曲与暴力冲动。

11. 剧中刑侦专家通过对作案特征的分析(存在侵犯动作却无精液残留),精准推断出凶手极可能患有严重的性功能障碍,进一步将案件引向心理层面的深度剖析。

12. 结构革新:“树影式”非线性叙事开辟悬疑新范式

13. 区别于多数同类剧作,《树影迷宫》从第一集起便以2012年的回溯片段明确告知观众:1994年的命案并未告破,整部剧只围绕一起案件展开。

14. 没有嵌套案件,没有独立单元,也没有卧底反转或多重身份设定,本剧坚持“一案贯穿始终”的极简结构。

15. 单单一桩旧案支撑十八集篇幅,依靠的是“熟人社会”下错综复杂的人际网络所形成的“树状分支”叙事模型。

16. 前六集播出后,嫌疑人范围迅速扩大至井盖盗窃团伙成员、垃圾站行为异常的老拾荒者、已被判刑的孟晓星,以及沉迷养蚁的偏执男子武疯子等多人。

17. 每一个被怀疑的对象都必须追查到底,而每次调查深入末端却又被迫折返原点重新梳理线索。

18. 这种不断分叉又反复归零的过程,恰如光影交错下的树木投影,层层叠叠、纵横交织,构成一座真正的“树影迷宫”。

19. 语境重构:根植于胡同肌理的文化记忆

20. 《树影迷宫》选择以基层片警为叙事支点,徐徐铺展一幅即将消逝于城市化进程中的老北京胡同生态画卷。

21. 这里留存着浓厚的人情往来与市井烟火,这里有熟悉的叫卖声、晾晒衣物的竹竿和夏日乘凉的竹席,有人渴望留下,也有人一心逃离。

22. 片警与居民朝夕相处,彼此知根知底,执法过程中不得不兼顾情理法三重尺度。

23. 在这部剧中,胡同不再仅是地理背景,而是成为推动情节发展的核心要素之一。

24. 弯曲狭窄、四通八达的巷道天然形成封闭的“熟人社会”,表面邻里融洽、热闹非凡,实则暗藏无数秘密,人际关系如藤蔓缠绕,私底下波澜暗涌。

25. 观众评价呈现明显割裂态势

26. 表演层面成为争议焦点之一,尤其廖凡与尹昉之间的演技对比引发热议。

27. 廖凡的表演被赞为“沉浸式教科书级别”。有一场戏中,他饰演的冉曦在街边包子铺咬到混有玻璃碴的饼,默默挑出异物后仍狠狠咬下一大口,机械咀嚼。

28. 全程无台词,却将角色内心的压抑、愤怒与倔强展现得入木三分。

29. 相较之下,尹昉的表现遭到广泛质疑。年届四十的他出演二十三岁的警校新人赵赶鹅,外形与角色设定严重不符。

30. 镜头特写时,眼角细纹与松弛的下颌线条清晰可见,难以令人信服其“初出茅庐的大学生”身份。

31. 更令人费解的是,当时间线推进至2012年,化妆师竟直接为尹昉施加老年妆容,面部甚至添加老年斑,导致观众调侃“年龄系统崩溃”。

32. 其演技也被批评为“呆板空洞”,审讯嫌犯时表情凝滞,发现尸体时眼神涣散,缺乏应有的情绪起伏与心理层次。

33. 剧情本身也成为网络吐槽的重点。尽管主创试图借“性压抑”深化主题,设置红色高跟鞋作为性象征符号,安排母亲因婚外情间接导致女儿死亡等情节。

34. 但这些设计被指流于表面,未能真正切入社会结构深层,反而滑向猎奇化、标签化的危险边缘。

35. 马苏饰演的母亲黄慧,在认尸现场专注熨烫女儿校服,随后点燃煤气结束生命。

36. 这一极端行为本可挖掘女性心理创伤与家庭伦理冲突,可惜剧情未交代其内心转变过程,仅留下突兀且缺乏说服力的悲剧结局。

37. 冉曦与妻子亲密需“掐表计时”,表现出明显的性回避倾向,但剧集并未追溯这种压抑的心理成因,仅将其作为背景一笔带过。

38. 观众多有不满:“打着探讨社会议题的旗号拍悬疑剧,结果既缺推理逻辑,也不见人性纵深。”

39. 不过也有支持者认为,这种融合“胡同文化+悬疑探案”的尝试颇具新意,贴近现实生活,充满地域质感。

40. 结语

41. 无论如何,从《隐秘的角落》到《树影迷宫》,迷雾剧场持续践行“打破类型边界”的创作理念。

42. 该剧以“性观念群像”切入时代脉搏,用“树影结构”重构叙事逻辑,依托“胡同生态”唤醒集体记忆,最终使悬疑不仅仅服务于破案,更成为映照人性与社会的一面镜子。

43. 当观众跟随冉曦师徒穿梭于幽深巷弄追寻真相时,实际上也在穿越一段被遗忘的历史,在时代的迷宫中探寻关于伦理、情感与生存意义的答案。

44. 或许,这正是《树影迷宫》超越传统类型框架的根本价值所在。

「狗头萝莉」的故事

5666 - 2025-12-22

《误杀3》曝片段 刘雅瑟张榕容传递女性互助力量

4403 - 2025-12-22

《操纵者》上线,张子健刘威葳主演,抗日谍战剧,走爽剧路线

4114 - 2025-12-22

《暗夜与黎明》今晚收官 陈哲远聂远邢菲姚安娜共展初代公安风采

3692 - 2025-12-22

《香水佳人》首播,女性苦情剧,一妻一妾的悲惨生活,适合老年人

3020 - 2025-12-22

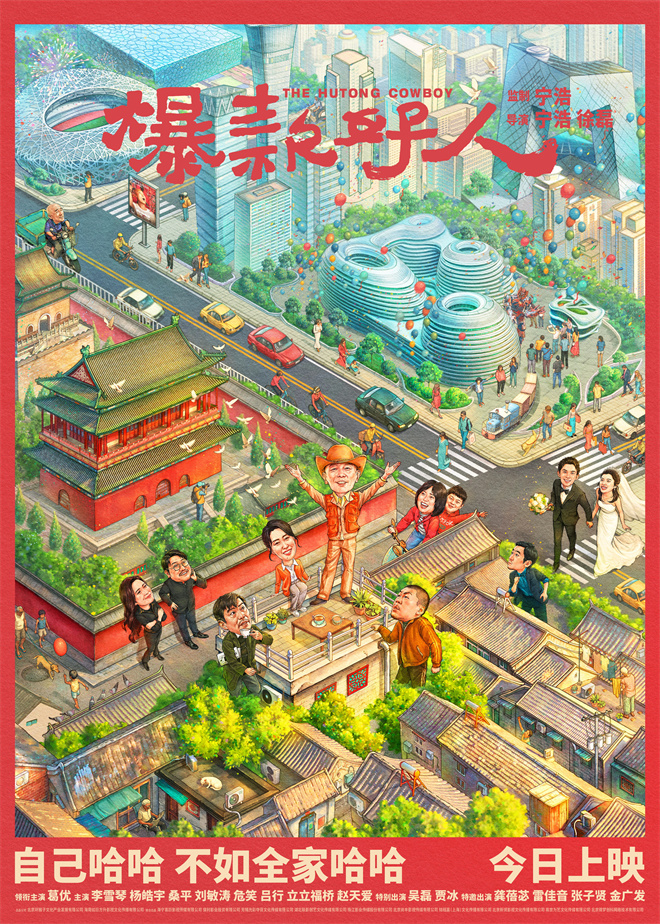

葛优“好人团”好事连连看!《爆款好人》正式上映

2942 - 2025-12-22

登春晚一夜成名,56岁在异国离世,临终前才知道自己的身世!

2891 - 2025-12-22

EXO金钟仁将于5月11日入伍 将于2025年2月退伍

2623 - 2025-12-22

苗苗崩溃痛哭,郑恺被全网痛骂:别装“好男人”!

2540 - 2025-12-22

SEVENTEEN夫硕顺将于2025年1月初回归 目前正在积极准备中

2322 - 2025-12-22

新剧热度播放量扑街,收视倒数,黄晓明从影帝沦为综艺咖了?

1816 - 2025-12-22

张元英百变造型 眼神妩媚明艳动人

1797 - 2025-12-22

林更新cos大司命 眼神凌厉魅力十足

1507 - 2025-12-22

葛斯齐再曝汪小菲通话录音 透露汪小菲承认之前曝料

1487 - 2025-12-22